2025/05/01

大型自動二輪免許とは?

大型自動二輪の免許では400ccを超える排気量のバイクを運転できます。バイクの免許の中では最上位に位置し、大型二輪免許を持っていれば400ccや250ccなどの排気量が小さいバイクの運転も可能です。

大型二輪は名前のとおり排気量だけではなく大きさも普通二輪免許で運転できる400ccよりもずっしりと大きく、安定感があり長距離運転に向いています。

近年では都市部を中心にバイクの運転免許取得希望者が急増しています。バイクの運転の楽しみに気づき、上位免許である大型二輪を目指す方も増えてきました。バイク好きなら目指したい憧れの大型自動二輪免許。合宿では短期間で取得できるのでおすすめです!

- どんなバイクを運転できるの?

- 公道で走行できる全てのバイク

- 合宿の最短日数は?

- 所持免許なし:15泊16日

- 普通免許所持:13泊14日

- 普通二輪MT所持:5泊6日

- 免許を取得するための条件は?

- 年齢 18歳以上

-

視力 両眼0.7以上/片眼0.3以上

※片眼の視力が0.3に満たない場合:他眼の視野が左右150度以上/視力0.7以上 - 色彩識別能力 赤/青/黄の識別が可能

- 聴力 障がいをお持ちの方は事前に要相談

※免許を取得するための条件は、教習所(自動車学校)ごとに他の入校条件が設定される場合があります。

大型自動二輪の規定教習時間/スケジュール

運転免許を取得するためには、法律で定められた教習を受ける必要があります。

取得したい免許によって時限数が異なりますので詳しくは車種別教習時間をご覧ください。

- 所持免許なし

-

技能教習

第一段階:16時限

第二段階:20時限 -

学科教習

第一段階:10時限

第二段階:16時限

- 普通免許所持

-

技能教習

第一段階:14時限

第二段階:17時限 -

学科教習 第一段階:免除

第二段階:1時限

- 普通二輪MT所持

-

技能教習

第一段階:5時限

第二段階:7時限 - 学科教習 免除

入校から免許交付までの流れは、おおよそ普通車と同じになりますが、次にあげる部分で異なります。ここでは、大型二輪MT免許の方の場合で解説します。

修了検定・仮免許がない

第一段階が修了したのち、修了検定や仮免許の交付がありません。このため、ほとんどの場合第一段階から第二段階へはシームレスへスムーズに移行できます。ただ、効果測定やみきわめは普通車と同じく行われますので、失敗しないようにしましょう。

第二段階も所内で教習する

実際の路上を想定した内容になることについては、ほかの車種に共通する部分ですが、普通二輪は普通車と違って路上での教習はありません。基本的には教習所内のコースとなり、カーブに関する科目などではシミュレーターを使います。

大型自動二輪免許(バイク)の免許合宿をオススメする理由

大型自動二輪免許を最短期間で取得できる

大型自動二輪免許は、所持免許無しで最短15泊16日かかりますが、普通二輪MT免許を所持している方は最短5泊6日で卒業できます。二輪所持の方はGWなどの休みを利用して運転免許取得を目指せるために合宿で短期間で取得するのがおすすめです。

普通二輪を持っていない方は合宿でも2週間以上かかります。しかし通学免許でも予約の都合上でかなり時間がかかるため、2週間のまとまった時間の確保が必要となりますが合宿での免許取得がおすすめです。

大型自動二輪免許を格安で取得できる

免許合宿の料金は、教習費用のほか宿泊費用/食事費用(例外あり)も含んだパック料金になっています。

教習所の中には、交通費の大部分を支給してくれる所や、検定料金などを卒業まで保証してくれる所もあります。

教習所/年齢/入校時期によって合宿プランの内容に違いがあります。

大型自動二輪免許(バイク)の費用の相場

普通二輪免許の上位免許にあてはまる大型二輪免許ですが、取得するにはいくらかかるのでしょうか。

「合宿免許ネクスト」が取扱う大型二輪MTで、シングル・3食付プランのオンシーズン(夏休み・春休み)とオフシーズン(4~6月・10~11月)、そして通学の相場を所持免許別に比べてみました。

全国の教習所をいくつか選定し、合宿(オンシーズン・オフシーズン)、通学での最安値・最高値のをまとめた税込料金(1,000円以下切捨て)になります。

| 所持免許なし | 普通免許所持 | |

|---|---|---|

| オフシーズン | 11~21万円台 | 9~20万円台 |

| オンシーズン | 13~28万円台 | 12~27万円台 |

| 通学 | 13~23万円台 | 7~14万円台 |

| 普通二輪MT免許所持 | |

|---|---|

| オフシーズン | 10~13万円台 |

| オンシーズン | 10~18万円台 |

| 通学 | 9~12万円台 |

| 普通免許所持 | |

|---|---|

| オフシーズン | 17~26万円台 |

| オンシーズン | 20~25万円台 |

| 通学 | 16~23万円台 |

| 所持免許なし | |

|---|---|

| オフシーズン | 22~33万円台 |

| オンシーズン | 29~34万円台 |

| 通学 | 22~34万円台 |

シングル・3食付プランで泊まる場合は、どの所持免許でも通学とあまり料金の差はありません。数は少ないですが、早割(早期申込み割引)や学割(学生割引)を適用している教習所もあります。

教習所ごとにプランを探すときは、料金だけでなく「キャンペーン&お得な情報」(各教習所紹介ページトップ)も忘れず確認しましょう。

入校するタイミングはいつがいい?人気・混雑しやすい時期ってあるの?

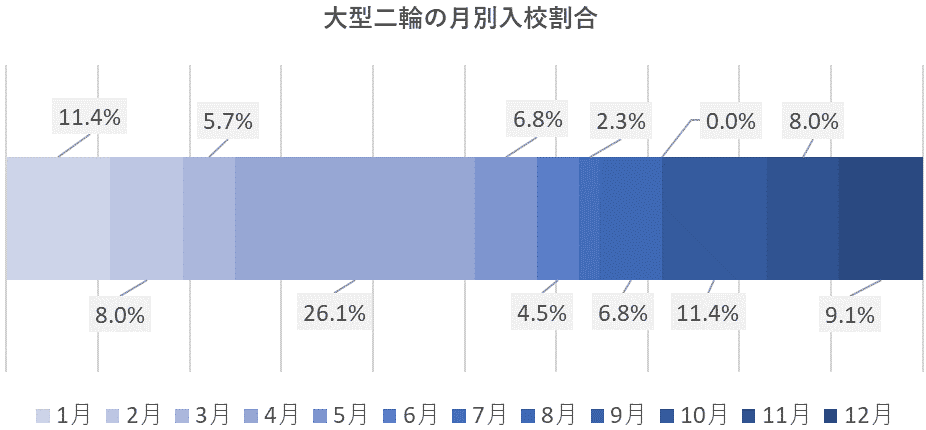

大型二輪の免許は普通車や普通二輪の免許に次いで人気があり、教習が混雑しやすくなります。合宿免許でどの季節が特に混雑しやすいか、当社を通じて入校した方のデータを基に解説します。

上のグラフは、2019年入校生を入校月で分けて各月の割合を示したものです。割合は圧倒的に4月が多く、次に10月や1月など、普通免許でいうオフシーズンでもかなりの割合の方が入校しています。このことは、大型二輪免許の年齢制限が高い(18歳以上)ことや、普通二輪MT免許所持の教習期間が短い(最短5泊6日)ことが原因と考えられます。

入校生に人気のシーズンは、申し込みが難しいシーズンでもあります。ゴールデンウィーク入校の申込みは、2月~3月に集中します。希望のプランで入校するならこの期間より前に申し込みましょう。また、春休み(2月~3月)・夏休みも、教習所が全体的に混雑するので、入校日から3か月以上前の申し込みがオススメです。

特に春休みは積雪で教習を行わない教習所が多いので、早めの申込みが欠かせません。

大型自動二輪免許(バイク)の教習について

バイク・大型二輪の教習って難しい?

まずは大型二輪MTで行われる技能教習科目がどんなものか、警察庁からの通達を基に解説します。

- 第一段階で習うこと

- 車の取扱い

- 自動車の機構と運転装置の取扱い(※1)

- 運転姿勢(※1)

- ブレーキの操作の仕方(※1)

- 発進および停止の仕方

- 変速操作の仕方(※1)

- 安全走行(※1 ※2)

- 円滑な発進・加速

- 速度の調節

- ブレーキ操作

- バランスのとりかた(直線)

- バランスのとりかた(曲線)

- 車両特性を踏まえた運転(※1 ※2)

- 坂道の通過(※1)

- 坂道における停止および発進

- オートマチック車の運転

- 教習効果の確認(みきわめ)

- 第二段階で習うこと

- 路上運転に当っての注意と法規走行 (※1 ※2)

- 通行区分など(※1 ※2)

- 走行ポジションと進路変更(※1 ※2)

- 交差点の通行(直進)

- 交差点の通行(右折)

- 交差点の通行(左折)

- 見通しの悪い交差点の通行など

- 安全な速度と車間距離(※1 ※2)

- カーブの安全走行

- カーブの体感走行

- 急制動

- 回避

- ケース・スタデ(交差点/※1 ※2)

- 交通の状況及び環境に応じた運転

- 危険を予測した運転

- 高度なバランス走行

- 教習効果の確認(みきわめ)

普通二輪MT免許を所持している場合のみ免除されます。

普通二輪MT免許を所持している場合のみ免除されます。

こうして見ると、普通二輪免許を取っていればこなすべき科目も少なく、その分の難易度は低くなります。

逆に、バイクに触れたことのない方がいきなり大型二輪で教習するのは、運転するバイクの車格も相まって難易度が高くなってしまいます。特に、普通車でもAT免許しか取れていない人がMT免許を取得しようとすると、クラッチ操作でつまづきます。

また、車体が大きいぶんバランスを崩しやすく走行中に転倒するケースも多く見られます。普通二輪免許を持っていない方は、特別な事情でもない限り普通二輪免許を取得してバイクの運転に慣れてから大型二輪免許を目指すのがオススメです。

バイク・大型二輪の教習車ってどんなの?

まずは、大型二輪MT車(400cc超)の教習車について解説します。多くの教習所では、ホンダ「NC750L」の教習車モデルを採用しています。この型には大きな特徴が2つあります。

転倒時でも壊れにくい作り

フロント部分やリヤバンパーは機構を守る仕組みになっています。

カラフルな表示ランプ

運転状況が一目でわかりやすいように、車体の前面・後面にランプがついています。

車格としては普通二輪MTの教習車より大きく(全長2,190mm)重い(総重量228kg)のですが、シート高は770mmと普通二輪に比べて2cmしか高くありません。

また、一部の教習所ではヤマハの「XJR1300L」やハーレーダビッドソンの「XG750 ストリート750」などを採用しています。特に「XG750 ストリート750」は足がつきやすく軽量で、教習車に導入する教習所も近年では増えています。

いっぽう、大型二輪ATは、ひとことでいえば教習所によって異なります。以前はビッグスクーターのスズキ「スカイウェイブ650」(排気量650cc)が主流でした。しかし今は、「スカイウェイブ650」が生産終了になると排気量650ccのスクーターがほとんど新しく生産されなくなったため、教習所が新車を納入する際は独自で選んでいます。

大型二輪免許があればどんなバイクにのれるの?

大型二輪免許では、路上で走る規格に合うならどんなサイズのバイクでも運転できます。運転するシチュエーションによって適したバイクが異なります(詳しいことは「バイクの合宿免許(普通二輪)」もご覧ください)が、大型二輪ならでは運転できるバイクはほとんどツーリング(特に長距離)に向いています。

中でも、アメリカンやツアラー・ビッグスクーターが特にオススメです。高速走行時の安定感も相まって、どっしりとしたマシンを駆って悠々と風を切る姿にあこがれる方も多いことでしょう。

大型バイクは、そのサイズから価格が高くなりがちで、新車の相場で90万~210万円程度です。いっぽう、中古は新車よりも30万円くらい安くなります。また、ビッグスクーターの中には、生産中止になって中古でしか探せない車種もあります。

ただ、保証については小型バイクほどではないしろ十分には期待できず、店舗によっては違法改造がされたまま流れていることもありますので、ご注意ください。

中古車を探すときは、しっかり信頼できる店舗を事前に調べ、バイクに詳しい友人がいればその人にも同行してもらうなど、万全を期して探しましょう。

バイク・大型二輪の卒検について知っておこう!

大型二輪の卒業試験は減点形式で、合格点は70点以上です。乗車から下車までの安全確認や操作のひとつひとつがチェックされ、少しでも不備があれば減点になります。

ただ、コースのルートを間違えても操作・交通のルールを守っていればほとんど減点はされません。

試験において重要なのは落ち着きと運転感覚です。合宿免許では、短い間とはいえ感覚を忘れないうちに何度もバイクに乗っているので、リラックスして卒検に臨みましょう。ミスをしても軽いものであれば気分を切り替え、慌ててミスを繰り返さないようにしましょう。

教習でしっかり覚えよう!卒検の手ごわい科目

このページで紹介したコラム「バイク・大型二輪の教習って難しい?」では第一段階・第二段階で行われる教習の科目を紹介しました。

この中でも特に卒検で注意したい科目をいくつか紹介します。教習中にしっかりマスターして卒検に備えましょう。

バランスのとりかた(直線)

直線狭路、いわゆる一本橋のコースです。試験では、幅0.3m・長さ15mの板の上(落ちると失格)をバランスよくゆっくり(目標は10秒以上・タイムオーバーなし)走行することが求められます。

体勢が重要で、ニーグリップをしっかり行い、視線をできるだけ遠くに向けましょう。そして、ギアをローにして通過しましょう。アクセルは、ふらつかない程度に少し回すのがポイントです。ふらついた時は、ハンドルを左右に切って立て直しましょう。

バランスのとりかた(曲線)

スラロームもこれに含まれます。試験では、リズミカルに方向転換をしながら、5本のパイロン(4.5m間隔で設置・当たると失格)の間を縫うように進んでいく(目標は7秒以内)ことが求められます。

この科目全体で一番大切なのは、すぐ近くを見ずに目線を先のカーブへ移動することです。スラロームの操作はアクセルがメインになります。曲がる前にアクセルを戻して車体を傾け、曲がった後にアクセルを回して車体を立て直しましょう。

坂道における停止および発進

特に坂道発進は、試験において重要なポイントになります。試験では、勾配率約10%(角度では6度前後)の上り坂の途中で一時停止し、下がらず(1m以上下がると失格)に発信することが求められます。エンジンが止まらない程度に、フットブレーキを活用しましょう。

急制動

試験では、時速40km以上で走行して11m(路面乾燥時)以内に安定して止まることが求められます。フロント・リヤ両方のブレーキの活用が重要です。

高度なバランス走行

様々なコースが用意されますが、特にしっかり覚えておきたいポイントは波状路です。試験では、長さ9.5mで9本の突起がバラバラにある道を、立ち乗り姿勢でバランスを崩さず低速(目標は10秒以上)で通過することが求められます。半クラでエンストを防ぎつつ、路面から受ける衝撃をひじやひざで吸収しましょう。

その他にも、授業の中で乗車前の安全確認や、乗車・下車の際の正しい動作をしっかり習慣づけましょう。合宿免許は短期集中なので、授業ひとコマひとコマに集中して覚えようとすることが特に重要になります。

大型二輪免許についてのQ&A

どんなサイズの車種を運転できるの?

道路交通法においては、総排気量400cc超、または定格出力が20.00kwのバイクを公道で運転できます。簡単に言えば、路上で走る規格に合うなら、どんなサイズのバイクでも運転できます。

AT限定の場合は、あらゆるサイズのATバイクのみを運転することができます。2019年までは「ATバイクでも排気量が650ccまで」という制限がありましたが、2021年現在はその制限もなくなっています。

取得できる条件は?

基本的な条件は次の表の通りです。

- 免許を取得するための条件

- 年齢 卒業検定までに満18歳以上

-

視力 両眼0.7以上/片眼0.3以上

※片眼の視力が0.3に満たない場合:他眼の視野が左右150度以上/視力0.7以上 - 色彩識別能力 赤/青/黄の識別が可能

- 聴力 障がいをお持ちの方は事前に要相談

また、一部の教習所では、上の表に加えて、教習を受けるための審査として下の条件も問われることがあります。

- 車両にまたがったときつま先が地面につくこと

- センタースタンドを立てることができること

- 8の字で取り回しができること

補助金はもらえるの?

2021年現在、大型二輪免許の取得を支援する給付金はありません。大型自動車や大型二種(いずれも四輪車の免許)は専門的な職業に仕える免許のため教育訓練給付金の対象になりますが、大型二種はそうではありません。

普通二輪免許を持っていてもいなくても、補助金がないことには変わりありません。

昔の「限定解除」はなぜ難しかったっていわれるの?

大型二輪免許の「限定解除」と呼ばれるものは2つあり、ひとつは普通二輪免許から大型二輪免許へのランクアップの通称(非公式)です。

昭和50年代ごろ、バイクの免許は現在と違って「自動二輪」とひとくくりで、その中に小型限定(50cc~125cc以下)・中型限定(50cc~125cc以下)が設定されていました。当時は、中型限定の解除審査を試験場に飛び込んで受けても減点が厳しく合格率が低かったため、「(中型から大型への)限定解除は難しい」といわれます。

現在でも、普通二輪免許所持者が大型二輪を飛び込んで受けても難しいことに変わりはありません。その理由は、大型二輪と普通二輪とでは教習や試験で使う教習車の運転感覚が違うからです。

また、基本的に飛び込みは手続きや予約に時間がかかったり、コースを覚える必要があったりと時間や労力が多くかかります。合宿免許なら、普通二輪ATから大型二輪MTという二重の「限定解除」でも、「最短7泊8日+手続きまでの日数」で可能です。一発試験(1回ごとに4,050円)を数回繰り返すよりは高くなりますが、すぐに免許を取得したい方は合宿で教習を受けるのがオススメです。

バイク・大型二輪の合宿免許(教習所一覧)

「合宿免許ネクスト」では、大型二輪の合宿免許を扱う教習所を全国各地から紹介しています。地域だけでなく料金・宿舎状況も参考にしつつ、ベストなプランを探しましょう。